畳敷きと板の間がそのままひとつにつながった、大きな吹き抜けのリビングが特徴的な家です。一階の中央に檜の大黒柱が大きな木の幹のように立ち、二階の床を貫通して、屋根を支えています。階段をあがった二階が子世帯の、一階の奥の和室が親世帯の寝室エリアとなっています。

一階部分の天井にも漆喰を塗って真っ白く仕上げ、リビング全体に明るい印象をもたせました。ゆるやかな階段をあがった二階は、まるで大黒柱に支えられて宙に浮いているかのよう。家の中にもうひとつツリーハウスがあるような、不思議な感じです。

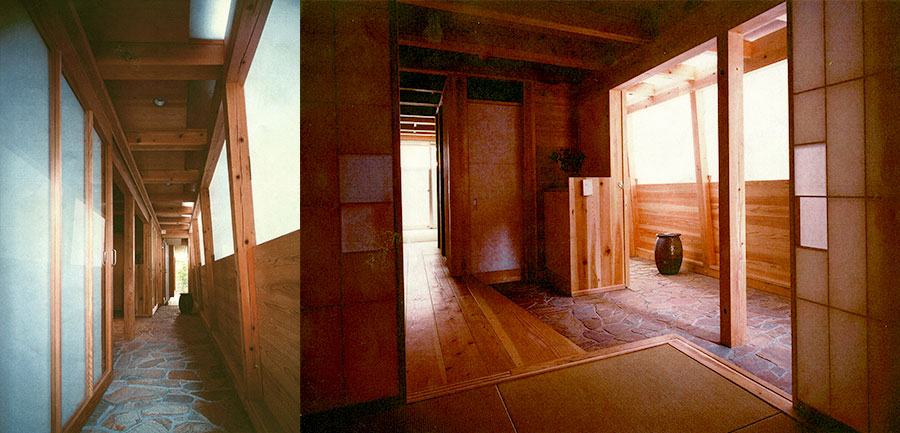

玄関は和風に。無垢の木が見せる景色を大切にするために、材料の選定や柄合わせには、気を遣います。図面にはあらわれない、大工の感性による仕事です。

玄関扉は細い竪格子で、外からの視線をさえぎりつつ、通風や採光を確保しています。玄関脇の靴箱の天板は、目の詰んだ樹齢250年の赤身の杉の一枚板です。玄関は家の格をあらわすので、大事な空間です。

リビングの障子の向こうは、広縁です。明るく、冬もあたたかい、気持ちのいい空間です。

二階へと続く階段は水中乾燥材の檜。油分の多い檜の肌は、緻密で、輝きを放っています。階段の勾配はゆるく、踏み板は広く作りました。

畳空間の真上に、梁が連続してかかっています。無理をかけずにじっくりと乾かした、水中乾燥材は、特に杉の赤身の木肌が美しく、木組を見せるのには最適です。

広縁との間の建具は、雪見障子になっています。組子のデザインも、リズミカルな感じに遊んでみました。照明も間接照明を仕込み、木組をさりげなく浮かび上がらせています。

二階への階段をあがりきるあたりから見下ろした景色です。整然と並ぶ梁が、力強く見えます。

「縁側のある家が欲しい」というのが、建て主さんの最初の希望でした。明るい広縁は、部屋とまではいかないけれど、日向ぼっこしたり、猫と昼寝したり、孫がおもちゃを出して広げたりできる、ほっとする空間です。こうした空間の存在が、心のゆとりを生みます。

広縁の突き当たりにある親の寝室には、床の間を設けました。小さな床でも、床の間があることで、暮らしに季節感や彩りを添えることができます。

二階の寝室。山小屋の屋根裏といった風情です。一階の広々した共有空間とは対照的な、親密な雰囲気です。